Imaginez une maison en hiver. Dehors, le vent mord les vitres. Dedans, la température chute doucement. Le thermostat, vigilant, détecte que la pièce est à 18 °C alors que la consigne est fixée à 20 °C. Aussitôt, une commande est envoyée : le chauffage s’allume.

Quelques minutes plus tard, la chaleur se répand. Mais si le système s’arrête trop tard, la pièce deviendra étouffante ; trop tôt, elle restera glaciale.

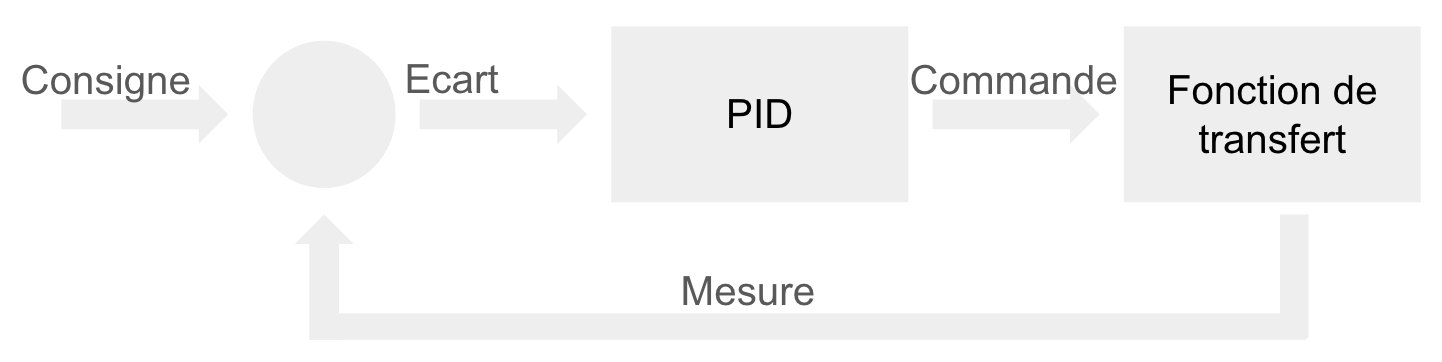

Pour éviter ces oscillations, les ingénieurs ont conçu un mécanisme plus subtil : le PID, pour Proportionnel – Intégral – Dérivé. Ce régulateur ne réagit pas aveuglément. Il observe l’écart entre la consigne (ce qu’on veut atteindre) et la réalité (ce qu’on mesure), commande une action ajustée, puis corrige en continu grâce à un retour d’information permanent. Résultat : la température reste stable, le confort durable, la consommation maîtrisée. Le système a trouvé son équilibre dynamique.

C’est exactement ce que fait une usine à impact, mais à l’échelle d’une organisation humaine. Elle part du même constat : il existe toujours un écart entre la situation actuelle et l’ambition visée. Plutôt que de s’agiter dans tous les sens ou de suivre une intuition passagère, elle met en place ses propres boucles de régulation : observer, mesurer, ajuster, apprendre. Chaque action devient un signal de retour. Chaque écart, une opportunité d’ajustement. Et, comme le thermostat qui apprend à maintenir la bonne température, l’usine à impact apprend à maintenir le cap — ni trop chaud, ni trop froid, mais toujours en mouvement vers l’équilibre entre impact, efficience et apprentissage.

L’équilibre humain

Le thermostat veille à maintenir la température idéale de 19 °C. Il compare sans cesse la consigne à la température réelle avant d’ajuster la commande envoyée au chauffage. Mais dans cette maison, il n’y a pas que des murs et des tuyaux : il y a des personnes.

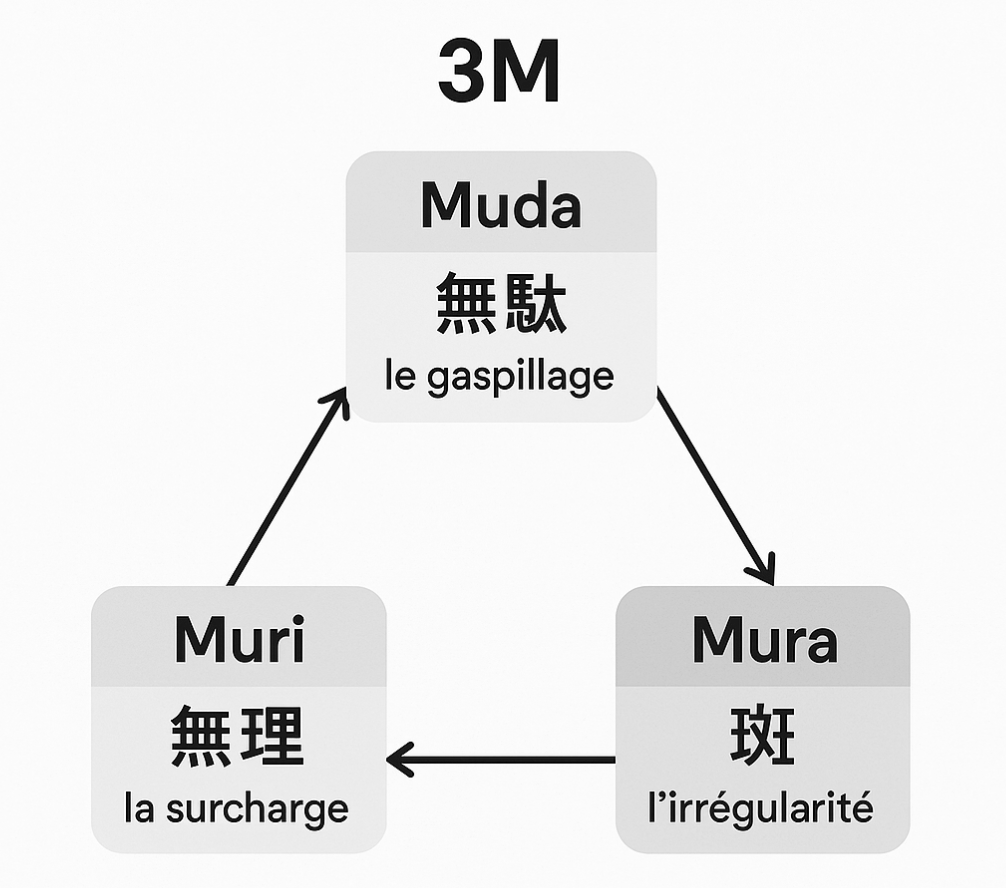

Dans une usine à impact, ce n’est pas le thermostat qui régule la température mais les personnes qui adaptent leurs activités. Ce sont les équipes qui observent, interprètent, et ajustent en permanence le système pour maintenir l’équilibre entre performance, sens et bien-être. Elles veillent à réguler les trois déséquilibres décrits par le Lean Management : Muda, Muri et Mura.

Le Muda représente le gaspillage d’énergie humaine : le travail inutile, les réunions sans décision, les efforts qui ne servent personne. C’est le P du PID. Elle incarne la réactivité collective : quand une équipe ressent que l’énergie se disperse, elle ajuste tout de suite le tir pour concentrer ses efforts sur la valeur réelle.

Le Muri reflète la surcharge, quand les personnes ou les systèmes dépassent leurs limites. C’est le radiateur qu’on pousse trop fort, ou l’équipe qu’on épuise à force d’exigence. C’est l’équivalent de la régulation intégrale I du PID qui vient lisser ces excès.

Elle s’appuie sur la mémoire collective : les rétrospectives, les feedbacks, les apprentissages tirés des sprints précédents. Elle aide à mieux calibrer la charge et à préserver la santé du système — et de ceux qui le font vivre.

A l’échelle du produit, ce sont les outils qui permettent de réguler la demande pour se concentrer sur les activités qui ont un impact au regard de la capacité de production.

Le Mura, enfin, désigne l’irrégularité, les variations de rythme et d’intensité qui déstabilisent les humains autant que les processus : pics d’activité, changements de priorités, attentes floues. C’est la régulation Dérivée (D) qui agit ici comme une forme de sensibilité organisationnelle. Elle permet d’anticiper les tensions avant qu’elles n’éclatent, de détecter les signaux faibles — fatigue, démotivation, désalignement — et d’ajuster le flux de travail avant que le déséquilibre ne s’installe.

Dans une usine à impact, ce PID humain ne se contente pas de maintenir une température stable : il cherche un climat collectif durable, où chacun contribue à l’équilibre global. Ainsi, l’organisation devient un organisme vivant instable par définition, qui ne cesse de rechercher son équilibre pour servir au mieux sa mission au cours du temps. Elle avance non pas en forçant, mais en s’accordant.

La qualité est construite dans le processus. Ce processus garantit à la fois la pertinence du cap choisi et la viabilité de la démarche, à court comme à long terme.

L’usine à impact fait émerger des produits (bien ou services, et le système qui les entoure) porteurs de sens, recrute et anime des équipes engagées, et met en place une gouvernance adaptée à sa mission. Elle cultive une remise en question continue, apprend de ses réussites comme de ses erreurs, et s’appuie sur une communauté qui valorise l’humain, la passion et le goût du défi.

Chaque usine évolue selon une maturité propre, reflet de son histoire, de ses choix et de la profondeur d’impact qu’elle cherche à atteindre.

Auteur de Usines à Impact / Co-fondateur de Shy Robotics / Head of Product chez Dassault Systèmes / Ingénieur passionné d’innovation et d’entrepreneuriat

Bibliographie complète ici